Swiss Health Web

EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG

Farnsburgerstrasse 8

CH-4132 Muttenz

+41 (0)61 467 85 55

support@swisshealthweb.ch

www.swisshealtweb.ch

Publié le 12.09.2018

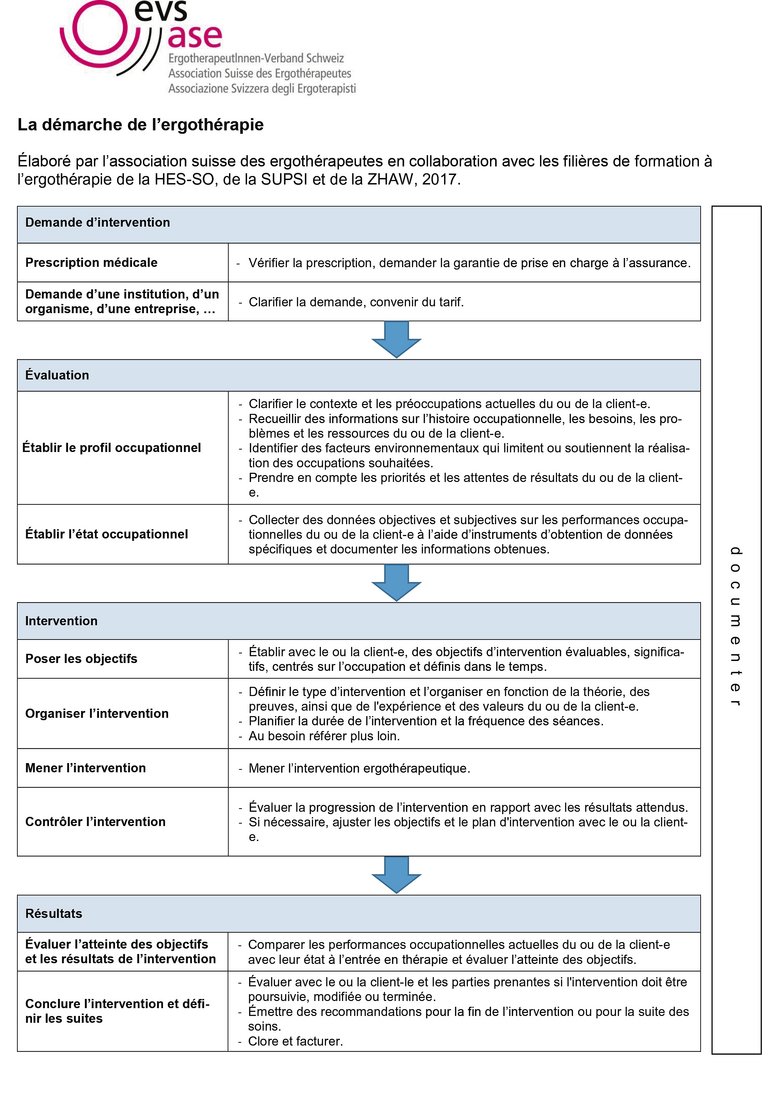

Quelles activités donnent un sens à la vie de votre patient? Quelles actions quotidiennes veut-il ou doit-il réussir à faire? Et qu’est-ce que votre patient ne peut plus faire en raison d’une maladie ou d’un accident? L’objectif de l’ergothérapie est de soutenir les personnes afin qu’elles puissent (de nouveau) effectuer des activités individuelles significatives. Cela permet aux patients d’améliorer leur capacité d’action au quotidien, leur implication/participation sociétale et leur qualité de vie.

Publié sous la licence du droit d'auteur.

"Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0"

Pas de réutilisation commerciale sans autorisation..

See: emh.ch/en/emh/rights-and-licences/